温度と味覚の関係については、何度も味博士の研究所で取り上げてきましたが、実は味覚と密接な関係を持っているのが粘度(粘り気)です。この記事では、粘度と味覚の知られざる関係について掘り下げてみましょう。

味が変わると粘り気が変わる?

ボストン大学のJustus V.Verhagenらが書いたNeuroscience & Biobehavioral Reviewsによれば、味覚が触覚に与える影響として、甘いと粘度が強く、酸っぱいと粘度が弱く感じさせる傾向があると書いてあります。これはいわば錯覚なのですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?それは甘味と酸味の後味に理由があると私は考えています。

毎度おなじみですが、味覚センサーレオに登場してもらいましょう。

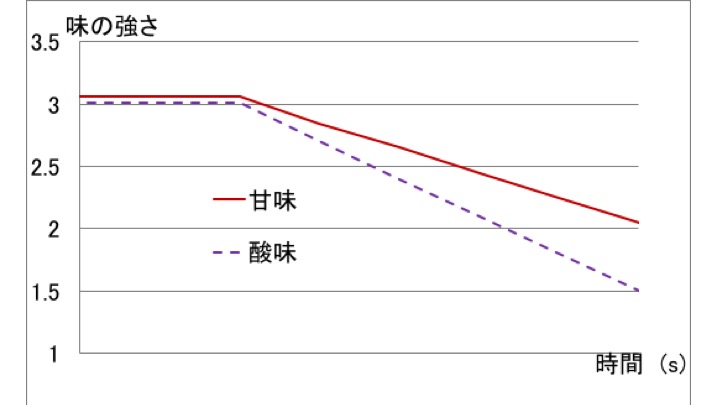

下の図は味覚センサーレオで甘味と酸味がほぼ3.0であるサンプル20種類の後味をそれぞれ計測し、平均的な甘味と酸味を示したものです。

甘味がやや残る後味であるのに対して、酸味は後味があまり残らない結果が示されています。つまり、甘味があると後味を強く感じるのに対し、酸味があると後味はあまり残らないということです。粘り気が強ければ後味は残りますし、弱ければさらっとして後味が残らないので、後味の感じ方で粘り気を錯覚していると考えられるのです。

粘度を変えて美味しくする料理

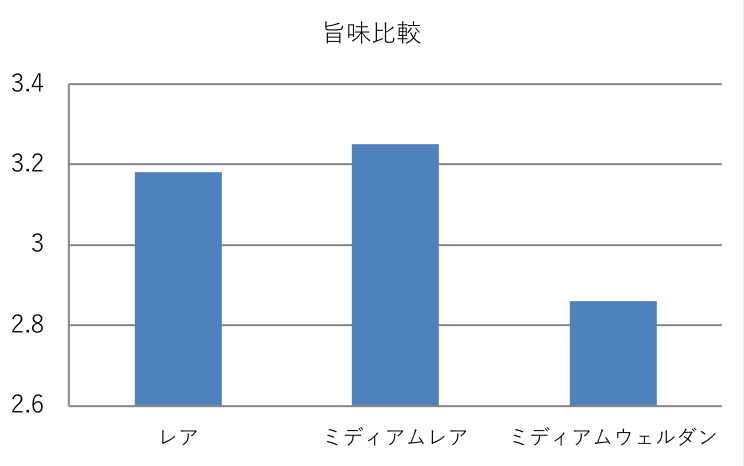

後味は粘度が高い方が強く感じますが、味自体の強さはどうでしょうか?例えばステーキを焼くとミディアムレアがウェルダンよりも旨味が高いというデータが味覚センサーレオの計測結果で出ています。これはなぜでしょうか?

人が味を感じる味蕾(みらい)は液中にあるので、唾液に溶解しなければ味は感じません。(ビニール袋をかんでも味がしないのは溶解しないからです)例えば、ステーキをウェルダンまで焼くよりもミディアムレアくらいにとどめておいた方が味を濃厚に感じるのは、粘度が低下して味蕾を刺激しやすくしているということです。(メイラード反応が進みきって旨味成分が少なくなっていくという要素もありますが)では、ミディアムレアの方が必ず美味しいかというと、必ずしもそうではなく、表面が固い方が好きという方もいるので、結局は好みになってしまうのですが。

美味しさと粘度

粘り気があってずっと舌にまとわりつく味。さらっとして後味がほぼ残らない味。どちらが美味しくてどちらが美味しくないという話ではないですね。

むしろ、表面はカリッとしているのに中はジューシーで濃厚な味わいのスイーツなどもあります。ミディアムレアも表面は焼いていて、中は粘度が高いレアな部分があるということで、粘度に差をつけて口の中でミックスさせて新しい味わいを作り出すということも頻繁に行われます。口中での味変化が大きいと新鮮な感覚を味わい、美味しく感じやすくなるのです。冒頭に紹介した甘味と酸味こそ、フルーツでよく手を組み、その甘酸っぱい味わい(最初酸っぱくて、後味はやや甘味が優位になる)で人間を魅了してきた美味しいコンビなのです。

参考文献 The neurocognitive bases of human multimodal food perception: Sensory integration